以前に「ロックフェラー財団の警告 6ヶ月以内に食糧危機が起こる」では、あのロックフェラー財団のラジブ・シャー会長が、肥料不足に起因して2022年秋頃から食糧危機となることを警告(予告?)していたことを紹介した。

ロックフェラー財団と言えば、「緑の革命」として、高収量品種(近代品種)の作付けや化学肥料・農薬の使用、灌漑技術等により単位面積当たりの収穫量が飛躍的な増加を主導し、20世紀以降の世界人口の大幅な増加に貢献したことを思い出す。

そんなロックフェラー財団が「食糧危機やで」の予告については、アフリカの貧困国から始まっているようで、

ソマリア等の貧困国において、干ばつ等による不作とウクライナ戦争が重なったことで「現代史上最悪の食糧危機」となっていることがCNNから報じられている。

The world is still in the grips of the worst food crisis in modern history, as Russia’s war in Ukraine shakes global agricultural systems already grappling with the effects of extreme weather and the pandemic. https://t.co/aeupvbcusf

— CNN (@CNN) January 15, 2023

アメリカ世界食糧安全保障担当特使のキャリー・ファウラー氏によると、食糧不足に陥る人々の数は人道支援を超えるペースで増加していおり「食糧援助だけじゃ解決不能」だとか。

また、2022年の食糧価格指数は過去最高水準(2021年比14%増)となっているほか、危機的な食糧不足に陥っている人は1億3,500万人(2019年)→3億4,500万人(イマ)に急増しているとか。

また、ロイターからも、深刻化するアフリカの食糧危機が報じられている。

Read more about the biggest food crisis in Africa from @Reutersgraphics 👉 https://t.co/FB6VP7nSGg

— Reuters (@Reuters) December 15, 2022

アフリカ諸国では、干ばつや紛争で収穫量が落ち込んでいたところに、ウクライナ戦争によるサプライチェーン遮断や通貨安(ドル高・インフレ)が相まったことで、貧困層が餓死の瀬戸際にいるとのこと。

FAO(国連食糧農業機関)は、飢餓に瀕したアフリカ人は2割(2億7,800 万人)を超えて悪化し続けているとしているほか、WEF(世界食糧計画)は、食糧不足を経験した人の数は東アフリカで60%、西アフリカで40%も急増しているとする。

まあ、アフリカと言ってもは国家間の貧富の差が激しいので、アフリカ全土が食糧危機では無いんだろうが、貧困国・貧困層は深刻な状況となっていることが伺える。

このように、貧困国では農作物の不作・サプライチェーン問題・通貨安・インフレ等の複合要因によって食糧調達が困難化しているなど、ロックフェラー財団会長が警告(予告)した食糧危機は既に始まって(始めて)いる感じだ。

こうした中で、ここ最近のトレンドとして「鶏卵不足」があるので紹介したい。

まずはアメリカ。

アメリカでの鶏卵不足の直接の原因は、ロイターが報じているように、鳥インフルエンザにより過去最高の5054万羽が殺処分されたことによるものだ。

このため、アメリカでは、大手スーパーのウォルマートやコストコですら毎日完売御礼となるレア物になっているとか。

コストコとウォルマートの一部店舗で卵が不足し、品薄の懸念が急増 https://t.co/hcWDMahjwH

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) January 11, 2023

さらに、タマゴの価格も高騰しており、ゼロヘッジさんのサイトにあった鶏卵価格の推移グラフを見ると・・

・・12個入りパック価格は2019年に1.5ドルを切っていたが、現在では4.25ドルと3倍になっていることが分かる。

なお、2015年もタマゴ価格が上がっているが、この時も鳥インフルエンザにより5050万羽ものニワトリさんが殺処分されていた。

2022年が5054万羽なので余り変わらない殺処分数だが、今回のタマゴ価格の激しい上げ方からは、その深刻さが伺える。

そして、こうしたタマゴ不足に拍車をかけるように、コネチカット州のボズラにあるアメリカ最大の鶏卵場で大火災が発生し、10万羽のニワトリさんが焼死したとか。

Multiple Crews Respond to Large Fire at Egg Farm in Bozrah https://t.co/EZScA9bFXF

— NBC Connecticut (@NBCConnecticut) January 28, 2023

また、2022年5月には、1日300万個ものタマゴをスーパーに卸す大手養鶏場でも大火災か発生し、数十万羽ものニワトリさんが焼死したとか。

大手スーパーに卵を卸している養鶏場で大規模な火災が発生 https://t.co/vPgKnaRRvC

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) May 31, 2022

ニワトリさんは沢山いるから・・と思いがちだが、タマゴから孵ったメスヒヨコちゃんがタマゴを産むまでには4ヶ月くらいかかるため、そう簡単に10万羽オーダーのニワトリさんは復活しないし、鶏舎の再建も必要だろうから、タマゴ供給再開には時間がかかる。

そもそも、鳥インフルエンザで5054万羽が殺処分されていて、ニワトリさんそのものが貴重になっている。

なお、タマゴが狙われているのはアメリカだけではない。

ニュージーランドでも国内最大の鶏卵場で火災となり、75000羽ものニワトリさんが死んでしまったとか。

ニュージーランド最大の鶏卵農場が火災、75,000羽の鶏が死亡 全国的な卵不足の中 https://t.co/P4i5JhLXgX

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) February 7, 2023

なお、ニュージーランドでは、ニワトリを身動き出来ない狭いケージで密飼いする(効率的な)「バタリー式養鶏」の禁止に伴ってタマゴ不足となっており、「30万羽のニワトリさんが必要やね」と言ってた矢先に、75000羽を失ってしまったという・・・。

さらに、ニワトリさん関連では日本も例外ではない。

今シーズンの日本における鳥インフルでのニワトリさん殺処分数は、過去最多となる1000万羽超えとなっているとか。

鳥インフル、全国で処分数最多 今季998万羽 https://t.co/VIXc3Kddcx

— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) January 9, 2023

このため、日本でもタマゴ1パック100円ほど高くなっている。アメリカと比べれば上げ幅は小さいが、その分は農家さんが負担しているのだろう。

また、福島県郡山市にあるヒヨコ孵化施設の産宝ファームでは、火災により孵化前のタマゴ40万個が燃え尽きたとか。

/

卵40万個が焼ける、割れる被害 ふ化場火災で全焼 けが人なし 福島・郡山市

\https://t.co/jwtZ7jP2TM— TUF報道部・公式【Nスタふくしま】 (@TUF_houdou) November 29, 2022

ニワトリさんが良質なタマゴを産むのは2年間くらいなため、常時入れ替え続ける必要があることから、ヒヨコさん需要は常に高い。

なお、直近の日本ではヒヨコさんの親鳥の大半は輸入に頼っているため、今後のタマゴや鶏肉事情が懸念されるところ。

こうして見ると、鳥インフルエンザや飼育規制によってタマゴ不足となったところに、各国の最大級の養鶏場が火災となっていることが分かる。

これまでにも、「ロックフェラー財団の警告どおり世界は食糧危機に向かいそう」等で、アメリカ始め世界中の食品工場での同時多発的に火災事故が発生していることを紹介したが、ゼロヘッジさんからは「ホンマに偶然やろか」との疑いを報じた記事も出ている。

食品加工工場の火災。共謀か偶然か? https://t.co/IT6854Vk6O

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) April 30, 2022

放火など陰謀の証拠はナッシングだし、万単位で存在する食品工場の中で数十件程度の火災事故は不思議ではないとの常識的な意見も紹介しつつ、FBIがサイバーテロ警告するレベルで怪しさ満点とする。

さらに、FOXニュースのタッカー・カールソンは、鳥インフルとか無関係にニワトリがタマゴを産んでいないことを指摘する。

Farmers have noticed something odd: their chickens aren’t laying eggs. They don’t appear sick with avian flu; they’re not dying. What’s causing it? Some have concluded their chicken feed is responsible. https://t.co/2XkjJvdhte pic.twitter.com/dqPQOPcCuD

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 31, 2023

タッカー・カールソン氏によると、養鶏業者は「いつも購入しているエサを追加購入したところ卵を産まなくなったが、その餌を変えたら再び産むようになった」と証言しているようで、大手エサ業者がエサの成分を変えた可能性が指摘されている。

大手エサ業者が、卵を産まなくなるようエサ成分を変えたとなれば、、タマゴ不足を企図した一連の動きとおいうことで、鳥インフルエンザウイルスのバラマキや、養鶏場への意図的な放火が疑われる。

わざわざ、タマゴ不足を企図した背景には、世界のエライ人達の中で・・

- タマゴを不足させる必要があった

- 畜産業の縮小

・・という二つの事情があることが考えられる。

まず、①タマゴ不足を要する背景にあるのが、イギリスのデイリー・エクスプレスが報じた、強毒性の鳥インフルエンザ感染が哺乳類(ミンク)間で発生した件ではないか。

Pandemic fears surge following ‘incredibly concerning’ bird flu outbreak at mink farmhttps://t.co/XTSBo3XLDF pic.twitter.com/SZkzBfqJLa

— Daily Express (@Daily_Express) January 27, 2023

デイリーエクスプレスの続報によると、本来的に哺乳類に感染しない強毒性鳥インフルエンザ(H5N1)が哺乳類同士で感染したことで、WHOのテドロス事務局長は「人間への感染リスクが高まったから鳥インフルエンザに備えなきゃ」と言い出しているとか。

そして、この件と歩調を合わせるように、mRNAインフルエンザワクチンの開発が動き出している。

第一三共、mRNAでインフルワクチンを開発へhttps://t.co/fK8git3rgC

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) February 9, 2023

現行のインフルエンザワクチン(=不活化ワクチン)は、1~2人分のワクチンを作るのにタマゴが1個必要となるため、タマゴ不足となれば、ワクチン生産量が著しく制限されることになる。

そして、強毒性鳥インフルエンザが迫る中で、タマゴ不足でワクチン生産が滞れば・・・泣く子も黙るmRNAインフルエンザワクチンが緊急承認されることになるだろう。

なお、あの完全管理社会の構築を目標とするロックステップ計画には・・

- そして、更にロックダウンを強化・長期化(6ヶ月以上)して、世界的に経済を崩壊させて食糧危機を発生させる

。 - さらに、もう普通の生活には戻れないとしてワクチンを強制接種して、ワクチン接種認定もする。

- この計画に皆が従うようであれば、新しい日常を許可していく。反対する少数派は、仕事や旅行を制限する。

- だが、殆どの人々が反抗する場合には、死亡率30%のウイルス(SARS/HIV/MERSのハイブ

リッド株)により、大衆を脅して、反対派にワクチンを打たせる。 - その後の新たな経済システムの根幹として、マイクロソフト特許番号06060

6の身体活動のデータを使った暗号通貨を使用する。 - 基本的に我々に従わないと、クレジットスコアを失い生活に必要なものも得られなくなる。新世界秩序にようこそ。

・・とあり、一部はコロナでも実施されたものだ。

ただ、コロナで慣れたことに加え、鳥インフル+食糧危機となれば、mRNAワクチンの強制接種を含め、完全管理社会の構築は容易そう。

そして、世界のエライ人達がタマゴ不足とした背景②「畜産業の縮小」についてだが、あのダボス会議を主催するWEF(世界経済フォーラム)は、2018年に「肉は特別なご馳走になる」ことを目指す決意表明をしていることを紹介したい。

Meat will be a special treat. Read more: https://t.co/RiQP6tpkfp pic.twitter.com/7BcRHgnWTx

— World Economic Forum (@wef) April 9, 2018

また、「オランダの畜産制限から見える食糧危機の本質」で紹介したように、オランダ等欧州諸国において、国策によって畜産農家廃業が推進されてるほか、今年のダボス会議では、食糧危機・気候変動への対策の名のもとに・・

- 温室効果の高いメタンを排出する畜産は減らす。

- そのため、世界的に肉の

消費量を減らし、代わりに昆虫食を推奨する。

・・と言ったことが打ち出されるなど、世界のエライ人達は一貫して「畜産縮小」を目指していることが伺える。

さらに、畜産縮小(お肉)の代わりのタンパク源として「コオロギ」がイチオシされている。

🍝香ばしくて🦐エビのような⁉️🦗😱イヤァァァー pic.twitter.com/ptIcxtr4lN

— ami (@amiisinyourmind) February 3, 2023

エビのような香ばしさとのことで味は悪くなさそうだが・・そういう問題では無い(見た目)。

コオロギの外骨格はエビやカニの殻と同じ「キチン質(動物性食物繊維)」なので、理論的には焼くとエビのような香ばしさとなり食欲をそそるのだろう。理論的には(見た目)。同じ理屈で、エビカニアレルギーのある人は避けた方が無難かも。

さて、タンパク質の豊富な昆虫食は、生産効率の高さだけでなく、畜産のように多くの水や穀物が不要なので人間と食糧の取り合いにならず、農薬や化学肥料も削減できるという「サステナブル」が売りだ。

しかしながら、コオロギ飼育されてる方によると、コオロギは、全然「サステナブル」では無いんだとか。

飼ってる立場から言わせてもらうと、どんだけサステナブルか知らんが、コオロギは食糧危機を救う手段にはなりえない。

何故か?

・エネルギーコストが見合わない

フタホシもイエコも24℃以上でないと繁殖・生育しない。その熱エネルギーは相当なもの。しかも換気しつつ保温し続ける必要がある。— ぐったり (@phakutaku) January 30, 2023

そもそも、コオロギの繁殖・生育には室温24度以上を維持する必要があるため、空調管理のエネルギーはバカにならないし、ダニや病気にも弱いなど、単位あたりの生産効率はニワトリの方が高いとのこと。

結論として、コオロギ飼育は一般の畜産農家が乗り替えるにはハードルが高いため、飼育工場建設に投資できる「大企業が利益を総取りするシステム」と指摘されている。

ちなみに、日本では国策大企業のNTT東がコオロギビジネスに参入することが報じられている。

NTT東「昆虫食」参入へ、食用コオロギの新興とタッグ…強みの通信技術で効率化https://t.co/KczyLRFjsF#経済

— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) January 15, 2023

・・コオロギとは、大企業優遇のためだったのか。

ただ、世界のエライ人達がロックステップ計画にある「食糧危機」を誘発したいなら、肉の代わりに昆虫食を推奨する必要はない。

では何故、畜産を縮小して昆虫食を推奨するのだろうか。

この点については、以前のブログでも紹介したように、世界の農業(穀物)や畜産業が持続可能なものではない・・というのが答えだろう。

昨今、世界的に食糧価格が上昇しているが、日本への影響が大きいのは「制裁強化で現実になる米ドル崩壊と食糧危機」で紹介したように、アメリカやカナダにおける干ばつ被害によって小麦が不作となっていることだろう。この他にも、様々な理由が重なる[…]

炭水化物が人類を滅ぼす 糖質制限からみた生命の科学(夏井睦 著)

現状では、世界の穀物の半分は飼料用途となっており、「緑の革命」で飛躍的に生産能力を高めた農業が支える構造となっているが、その農業が危うくなりつつある。

化学肥料や農薬の過剰使用による地下水汚染や、土中の微生物群に致命傷を与えて土地そのものが痩せており、化学肥料でも何ともならない状況になりつつある。

さらに、大規模灌漑によって地下水枯渇が迫っているだけでなく、元々は乾燥してた土地の地下深くまで水が染み込んだため、地下の塩分が地上に上がってくる「塩害」も発生するなど、灌漑以前の不毛の大地に逆戻りしつつある。

つまり、「緑の革命」によるブースト効果が切れてきているだけでなく、ブースト分のツケを払うターンに入りつつあるのだ。

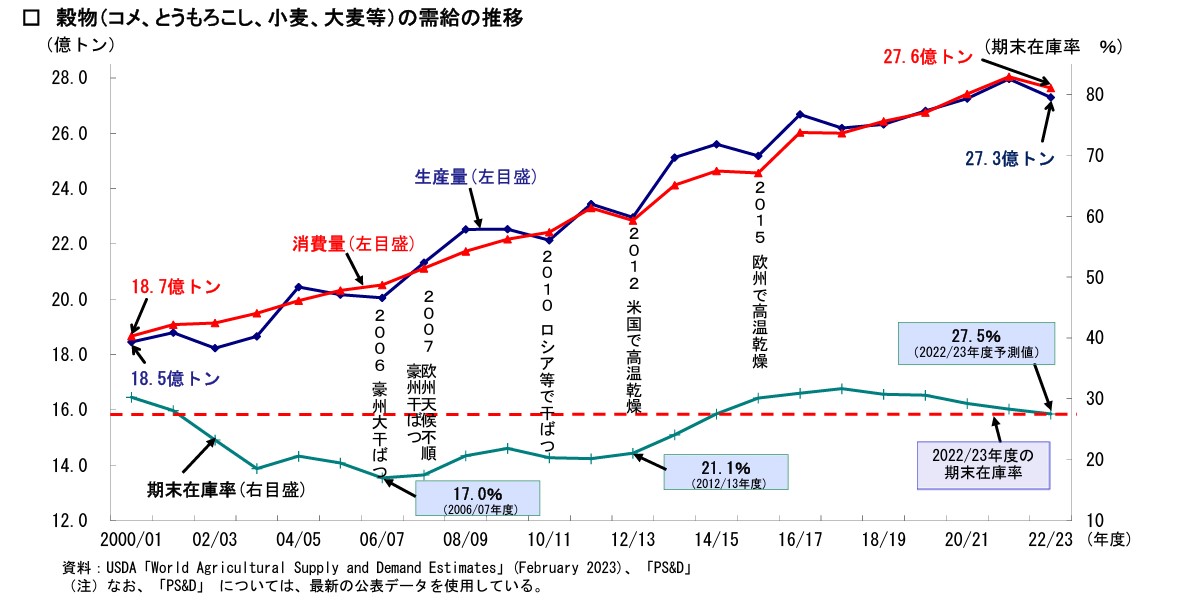

日本の農水省が公開している、2000年以降の世界穀物の収穫量と消費量の推移を見ると・・・

2022年シーズンは、消費量(赤線)が生産量を上回っており、これが続けば世界で穀物の奪い合いとなることは想像に難くない。

また、農水省によると、2000年以降の生産量(青線)が右肩上がりで増えたのは・・

生産量は、主に単収の伸びにより消費量の増加に対応している。

・・としており、2000年以降の穀物生産量の増加は、耕作地が増えたからではなく、単位面積当たりの収穫量が増えたことによるものだった。

しかしながら、2016年頃以降は生産量は横ばいとなっており、消費量の伸びに追いついていないことから分かるように、化学肥料・農薬・灌漑という「緑の革命」のブースト効果が切れてツケを支払う段階を迎えつつ、太陽活動に伴う気候変動によって不作が重なる状況となっている。

ロックフェラー財団の会長さんは食糧危機の理由に化学肥料不足を挙げていたが、実際には化学肥料の有無とは関係なく穀物生産量は低下する可能性が高く、飼料用途の穀物を人間用にする必要が出てくるため、肉の消費量削減は不可避と言える。

この点を踏まえると、WEF(世界経済フォーラム)はじめ、世界のエライ人たちが肉食から昆虫食への移行を推奨するのも一理ある。まあ、彼らはムシさんを食わないだろうが・・・。

また、ダボス会議では「有機農業」が推奨されているとか。

ダボス会議のエリートたちは、最も貧しい人々に害を与える政策を応援しています。 https://t.co/uSCQi8cTBB

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) February 7, 2023

ダボス会議で提案された「アグリエコロジー」は、自然環境の保護・温暖化対策の名のもとに、農薬や化学肥料だけでなく、農業機械やGMO(遺伝子組み換え)も使わないとの内容のようで、その内容は環境過激派だ。

過剰な農薬・化学肥料・灌漑で農地が瀕死になっているのは事実だが、一方で有機農業への転換は難しい。

ちょっと前にデフォルトしたスリランカでは、気候変動対策でカッコつけて2021年に化学肥料を禁止したところ、米の収穫量は地域によって4~6割も減少したことが報じられている。

#SriLanka’s Maha 2021 rough rice harvest hit by a chemical fertilizer ban had dropped 40 percent from a year earlier to 1.8 million metric tonnes-Agriculture Minister Mahinda Amaraweera https://t.co/8a5yt8Bjl0

— EconomyNext Sri Lanka (@Economynext) June 14, 2022

ちなみに、政府は「化学肥料使わずに収穫量が減った分は補償するで」と言っていたが、デフォルトした政府に補償する能力は無い模様だ。まあ、最初から空手形だったのかもしれんが。

このように、迂闊な有機農業への転換は自殺行為であり、以前に紹介した「奇跡のリンゴ」で有名な木村秋則さんのように無農薬・無肥料農業に精通していないと、収穫量の大幅な減少を招くことになる。

奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家 木村秋則の記録(石川 拓治 著)

と言うことで、全体を俯瞰すると・・

- 化学肥料や農薬に依存した「緑の革命」のパワーは限界で穀物生産量は減少傾向だが、消費量は増加し続けている。

- 穀物の半分は飼料用途なので、人間用穀物と競合するため、畜産は限界となりそう。

- 穀物飼料を使わない畜産をすると、肉は高級品化して肉の消費量は減少する。なので、昆虫食。

- 化学肥料・農薬に依存した農業も見直しが必要だが、生産量減少は避けられない。(だから、mRNAで人口削減?)

・・となっている。

こうした状況を総合的に見ると、世界のエラい人達は・・

- 様々な「陰謀」を駆使して畜産業を強制的に縮小させ、穀物使用量を減らす

- 農薬・化学肥料の使い過ぎ農業は、有機農業に転換させる

- 有機農業への転換で収穫量が減った分は、飼料用途分の穀物を人間用に回す

- それでも人類が多すぎて食糧不足になる場合に備えて、mRNAインフルワクチンで人口削減

- そのためには、タマゴ不足にして不活化インフルワクチンを生産不能にする必要がある

・・といったことを目論んでいるのか。④⑤に至らずにすむことを祈るばかり。(日本で急増する死亡者数とEUのファイザー糾弾)(異様な超過死亡数がついに報じられ始めた)

支配者層の皆様のイメージは・・

・・やっぱりこれだろう。

なお、何事にも先を行くイギリスでは、エネルギーや肥料・飼料の高騰により、農畜産業者さんが規模を縮小し始めており、「ワシらを助けへんと今季の収穫量が記録的低水準になるで」と警告を発し始めたとか。

英国、農家から食糧供給の危機に直面していると警告される https://t.co/OVU8Izi3oz

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) December 8, 2022

さらに、アメリカで数年来続く干ばつ被害がまだまだ続きそうになっている。

過去最高:米国産冬小麦の75%が干ばつに見舞われる https://t.co/0j6imHdyrY

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) October 29, 2022

ゼロヘッジさんの記事によると、冬小麦の作付け面積の75%が干ばつ被害によって発芽状況が悪化しているほか、春の作付け用の肥料散布も難しくなっており、2023年以降の収穫量にも影響が出てくるとのことだ。

先に紹介した農水省の穀物需給の推移グラフには、穀物の在庫率(緑線)もあったが、生産量が消費量を下回る中で、在庫は着実に減少している。

単位当たりの収穫量の増加が限界となっていることに加えて、不作や規模縮小が続けば穀物の奪い合いになるかもしれない。そうなれば、飼料不足で畜産どころではなくなる。

ちなみに、先日のNHKクローズアップ現代で、面白い指摘があったので紹介したい。テーマは、日本国内の酪農家の大半が赤字であり、廃業が相次いでいるというもの。

” 98%の酪農家が赤字“との調査結果も。

番組出演した鈴木教授は“放置すれば牛乳が飲めなくなる”と警鐘。“牛乳ショック”はなぜ起きた?

3人の専門家の見解と提言をまとめました。https://t.co/iRdl0yelq5 pic.twitter.com/WzXhQ2tjk8— NHKクローズアップ現代 公式 (@nhk_kurogen) January 25, 2023

この中で、キヤノングローバル戦略研究所の山下主幹より、ウシさんの飼育に関して・・

本来草を食べてきた反芻動物である牛に、トウモロコシを主体とする配合飼料を牛に食べさせるのが本当の酪農なのかと、考え直さなければいけないのではないか。

・・との指摘あった。

実は、ウシさん(偶蹄目)は4つの胃袋を持っており、それぞれ異なる細菌と共生することで、生物が消化できない牧草(セルロース繊維)をタンパク質等の必要な栄養素ぶ変換する能力を得ている。

この能力の効率の高さは、ウシさん(偶蹄目)が哺乳類有数の「目」で生存競争に大勝利していることからも明らかだ。

つまり、ウシさんにとっては穀物を食べる行為そのものが不自然なのだが、それは廉価に短期間で太らせるという人間の都合でしかないことが分かる。これは、同じ偶蹄目のブタさんも同様だ。

結局のところ、「緑の革命」パワーが切れて人間用穀物がひっ迫する中で、牧草中心の畜産に戻す必要性に迫られており、そのためには牧草で飼育可能な頭数に削減していく必要があることになる。

そう考えると、WEF(世界経済フォーラム)の御意は、決して間違ったものではない。

ただ、牧草では成長は遅くなるし広大な牧草地が必要となるため、飼育コストはケタ違いとなるが、ウシさんやブタさんの命を頂く肉は本来的に「高級品」であるべきなのだろう。

このような農畜産業の転換が「食糧システムのグレートリセット」であり、食糧危機はそのきっかけという位置づけなのかもしれない。

「食糧システムのグレートリセット」というWEFの方針は一部は正しいものの、大企業寡占の昆虫食やmRNAインフルワクチンに加え、食糧危機を契機とした食糧の配給制等の「完全管理社会の実現」までワンパッケージになっているのは大問題だろう。

ちなみに、国内の生乳余りを解消すべく、乳牛1頭あたり5万円の補償金と引き換えに廃棄を求める政策が始まっていることが、先のNHKの「クローズアップ現代」では指摘されており、これはオランダ等の畜産農家壊滅政策を彷彿とさせるものだ。

ただ、補償金の5万円を受け取るには、最も乳量の多い月齢30〜59カ月のウシさんを手放すことが条件となっており、酪農家にとってメリットはほとんど無いため、本気で飼育頭数を減らそうとする熱意は感じられない。

アホのふりして上手いことかわしているように見える。この姿勢、いつまでも続けて欲しい。

最後まで読んでくれてありがとう!