「ロシアの金・資源本位通貨は新世界秩序に向けたグレートリセット」では、米ドル・米国債を中心とした金融システムのグレートリセットに伴って、Dr.苫米地氏が考案する、金(+他の資源)の保有量・埋蔵量に基づく「シン・金本位制」が実現する可能性を紹介してきた。(ロシアの金・資源本位通貨は新たなバンコールか)(ウクライナ危機でロシアが仕掛ける金・資源本位通貨)

そして、この「金・資源本位通貨」が8月に予定されているBRICS首脳会議において公表される可能性が高まっている。

The Gold Standard Is Back: BRICS To Intro Gold-Backed Reserve Currency https://t.co/EDk164Gm3s

— zerohedge (@zerohedge) July 10, 2023

ゼロヘッジさんの記事によると、BRICS通貨の詳細は分からないものの、多くの法定フィアット通貨の切り下げや、米ドルを基軸通貨の座から引きずりおろす可能性が報じられている。

なお、アメリカのイエレン財務長官は、「そんな通貨が出ても米ドルは永遠に不滅です」と強気の姿勢を崩さない。

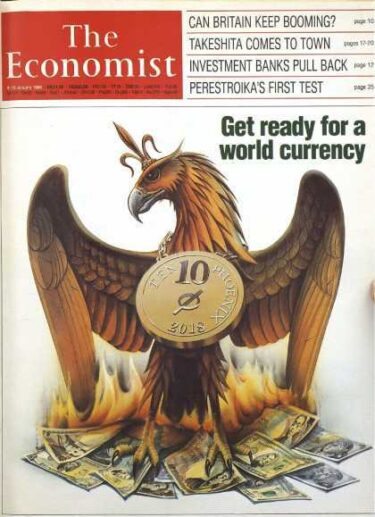

ただ、BRICS通貨が公表予定の8月には、ブラックロックのビットコイン現物ETFが承認されるとの噂もあり、まずはビットコインがフィアット通貨を駆逐し、その後に金・資源本位のBRICS通貨が世界統一デジタル通貨になっていく道筋を思わせる状況となっている。(来るべき金融危機の勝ち組はビットコインと日本円!?)(バーゼルⅢで金と仮想通貨は爆上げ そしてドルは崩壊・・世界統一デジタル通貨へ)(CBDCは失敗して仮想通貨へ・・そして世界統一デジタル通貨へ)

イルミナティカードが暗示するこの状況が近いか。

また、ツイッターのロゴが「X」になった件について・・

2022年の10月31日にツイートし

やっとXになりました。私的にはXはフィアットだけではなく

暗号通貨も使えるアプリになると思っています。 https://t.co/i2yyx5j0ga pic.twitter.com/n7O07vYLyY— ْ (@Altcoinchad) July 24, 2023

・・との話もあり、やはり金・資源本位通貨とビットコインと合わせて世界統一デジタル通貨へとつながる道筋が見えてきたか。

なお、オーストラリアのシンクタンク「ミーゼス研究所」は、このBRICSの金・資源本位通貨を米ドルキラーと分析しているとか。

As several nations look to developing a gold-based currency to bypass the U.S. dollar, The world shall see after the BRICS nations meet next month how successful they are. | @ThorstenPolleithttps://t.co/s6zXq42VZR

— Mises Institute (@mises) July 17, 2023

ミーゼス研究所の分析の概要は・・

- BRICS諸国は人口32億人で世界の4割を占めており、その経済規模はアメリカ合衆国に匹敵

- さらに、サウジ、UAE、エジプト、イラン、アルジェリア、アルゼンチン、カザフスタン他多数の国々がBRICSへの加盟を希望している。

- (経済力と資源の裏付けを持つ)BRICS諸国では、政治的・経済的な安全保障の観点から、アメリカが金融兵器化させたドルに代わる国際通貨を作る。

- BRICS諸国(サウジ等含め)との貿易時に、金の裏付けを持つBRICS通貨を使用するとなれば、需要の急増に伴う金価格の大幅上昇と、その裏返しとして法定フィアット通貨の購買力の低下(切り下げ)が見込まれる。

- BRICS諸国は大幅な貿易黒字を元に金準備を積み増して「通貨切り替え」の勝者となる一方で、アメリカなどの貿易赤字国は大損失

- 大変化となるかもしれない。

・・と、裏付け無きフィアット通貨(ドルとかユーロとか)の崩壊が加速する可能性を示唆している。

こうした中で、「来るべき金融危機の勝ち組はビットコインと日本円!?」で紹介したように、ここ最近のドルは下落しており、ドルインデックスの週足チャートを見ると・・

・・直近で101付近にあったサポートラインをぶち抜いてレジスタンス化したように見受けられるほか、2022年4月頃と同レベルの価格帯に落ち込んでおり、昨年からの利上げによる上昇分が帳消しされたことが分かる。

なお、101付近のサポートアタックを開始した2023年4月には、ノーベル賞経済学者のポール・クルーグマン氏の「ドルが基軸通貨性を失うなんてあり得んで」との予測がブルームバーグより報じられた。

Nobel economist Paul Krugman says there’s no real risk to the dollar – unless the US defaults on its debt https://t.co/YxnGPI6qQ8

— Insider Business (@BusinessInsider) April 17, 2023

ポール・クルーグマン氏は、過去10年の国際決済におけるドルのシェアが圧巻の90%で容易に代替出来ないためドルの基軸通貨性が維持されるとしているものの、ドルがデフォルトするなど「まさか」となれば、基軸通貨性を失う可能性があるとしている。

ここで思い出したいのが、アメリカ金融界を牛耳るモルガン=ロックフェラー連合の申し子にして、ロックフェラー・インターナショナルの会長のルチル・シャルマ氏が、ドルの終わりと代替通貨の誕生を予測(予告?)していたことだ。

強い金が語るドル安の正体 https://t.co/HGROap0E4P

— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) April 25, 2023

ルチル・シャルマ御大は・・・

- 世界中の中央銀行がドル保有を減らして金(ゴールド)買いを進めており、金価格が上昇

- 金購入トップ10のうち、ロシアや中国、インド始め途上国が9ヵ国が入っており、さらに、これらの国々はドル代替の基軸通貨を協議中

- 新興国が金買いするのは、アメリカが安易にドルを金融兵器化したことで、ドルの保有=制裁リスクが明確化したから。

- 金購入以外にも、世界のGDPの95%を占める110ヵ国以上で、相互通貨による貿易と、そのためのデジタル通貨開発を検討しておりドルを脅かしている。

- 巨額の財政・経常赤字や対外負債に悩むアメリカは、ドル需要を高めて海外からの借入コストを低下させる必要がある。

- しかし、ドルの金融兵器化や資金調達の海外依存の高まりと共に、アメリカの財政・債務支払い能力への信頼は失われつつある。

・・と、ドル・米国債が信用を失いつつあり、新興国による代替通貨の登場を予測している。

ルチル・シャルマ氏が国際金融資本のエライ人で世界の支配者層に連なっている可能性を踏まえると、これはポール・クルーグマン氏の言う「MA・SA・KA」予告と見るべきだろう。

なお、ルチル・シャルマ氏が指摘する、世界的な脱ドル傾向の背景には・・

- ドルの金融兵器化

- アメリカ軍事覇権の縮小・撤退

・・の2点があることはこれまでにも紹介してきたとおりだ。

①については、アメリカがロシアの6000億ドル規模の外貨資産凍結&SWIFT追放など、ドル・SWIFTを金融兵器化する「禁じ手」を行使したことで、ドル保有リスクが明確化したものだ。(「ロシアへの金融制裁はグレートリセットの始まり!?)

非米・反米諸国は、ドル以外のハードカレンシー備蓄や人民元建て取引等に舵を切り、中東・中南米・東南アジア諸国も追随している。

②については特に中東で顕著で、トランプ・バイデン両政権がサウジのMbS皇太子を追い込んで蜜月関係を崩壊させ、その後は中国が仇敵サウジ・イラン関係を改善させたため、中東覇権は中国・ロシア陣営に委譲されたと言える。

ペルシャ湾岸親米諸国の石油王たちは、石油・天然ガスのドル以外の通貨での販売を解禁しており、「ペトロダラー」ガン無視で「離米」している。(ウクライナ危機でロシアに寝返るサウジとUAE 黒幕はイスラエル)

先日、アメリカのブリンケン国務長官が、サウジに「イスラエルと仲良くして~、シリアと仲良くしないで~」と懇願しに行ったが・・

MbS To Blinken: ‘No’ To Israeli Normalization, ‘Yes’ To Syrian Reconciliation https://t.co/NKCcvfQRfx

— zerohedge (@zerohedge) July 12, 2023

・・サウジのMbS皇太子は「メリットがねぇ」と一蹴しており、スンニ派・シーア派とかアラブ民族・ペルシャ民族等々、何かと分断されてきた中東地域は、ロシア・中国覇権下で「オールイスラム」でまとまったことが伺える。

中東の石油・天然ガス資源はロシア・中国陣営の手に落ちたと見るべきで、来るべき金・資源本位通貨の裏付けの一つになりそうだ。

状況をまとめると・・

- 世界的に、ドル・米国債の需要低下

- ペトロダラー崩壊

- ユーラシア全体で脱ドル

- 中東の石油・天然ガスは金・資源本位通貨の裏付けとなり得る

・・となっており、ロシア・中国陣営による「天然資源の囲い込みでBRICS通貨を裏付け」「ドルの信用低下」という形で、ドル覇権への挑戦とアメリカ自身によるドル覇権の自滅的崩壊が同時並行していることが分かる。

こうした中で、ロシア・中国陣営からのドル攻撃が加速している。

その代表格は、7月20日にロシアが「黒海穀物イニシアチブ」を停止したことだろう。

ロシア、ウクライナ入港認めず - 黒海の船舶航行に大幅制限https://t.co/c34QZqa5Wc

— 共同通信公式 (@kyodo_official) July 19, 2023

黒海穀物イニシアチブとは、アフリカの貧困国向けに、ウクライナ穀物を黒海ルートで輸出するための合意だが、ロシアはこの協定から離脱したばかりか、ウクライナに入港する船は軍事物資の搬入船と見なして攻撃する旨を警告するという、強気対応を打ち出している。

欧米諸国は「食糧不足のアフリカがかわいそうやんけ」と非難し、国連のグテレス事務総長もロシアに協定復帰を求めているとか。

Warring Sides Vie For ‘Alternative’ Grain Export Plans As Russia Escalates With Strikes On Danube Port https://t.co/IehnuVh4Hf

— zerohedge (@zerohedge) July 24, 2023

ただ、ゼロヘッジさんの記事によると、ロシアが協定を離脱したのは、アフリカ諸国に供給されるハズだったウクライナ穀物の大半が欧州諸国に出荷されていたことが理由だとか。

ロシアはアフリカ諸国と共に「ドル攻撃」するほど囲い込みを進めており見殺しにするハズがないから、これはロシアの言い分に分があると言えよう。

Russia Seeks To Work With Africa To Weaken Dollar As Putin Hosts Summit https://t.co/MehLAQVJzU

— zerohedge (@zerohedge) July 27, 2023

ロシアのぺスコフ報道官も・・

After withdrawing from the Grain Agreement, Russia is ready to replace Ukrainian grain to poor countries free of charge, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.

▪️ The position of European countries that have not fulfilled their obligations related to the Grain Agreement is… pic.twitter.com/R8Tci5V28H

— Spriter Team (@SpriterTeam) July 18, 2023

・・穀物イニシアチブから離脱後に、ロシアは穀物をアフリカ貧困国に無償提供するとした上で、欧米諸国が協定で定められた義務を履行しなかったことを批判した。

つまり、「アフリカかわいそうやんけ!」と批判しているのは実はロシア側で、批判されているのが欧米諸国と言える。

ジェトロさんのWebサイトを確認すると、ウクライナ戦争前までEUは穀物類の36%をウクライナから輸入し、飼料原料穀物の20%をロシアから輸入していた。

つまり、ウクライナとロシアから穀物輸入していた欧州諸国は、対ロシア制裁(=セルフ制裁)で穀物不足となったため、アフリカ諸国の救済名目で協定を発効させて、ウクライナ産穀物をゲット・・との可能性は高そう。

ポーランド始めとする東欧5ヵ国が、ウクライナ穀物の輸入規制を延長したことも、この協定がウクライナ穀物を欧州に入れる目的があったことを伺わせる。

ポーランドやハンガリーなど東欧5カ国は共同声明を発表し、9月15日が期限となっているウクライナ産穀物の輸入規制を延長する意向を表明しました。https://t.co/DnLK0sRAtn

— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) July 19, 2023

これは、ウクライナ産穀物の陸上輸送ルートとなっている東欧5カ国が、2023年4月に発動したウクライナ産の小麦やトウモロコシ、菜種、ヒマワリの種の流入制限を延長するものだ。

反ロシア・親ウクライナのポーランドがウクライナ穀物の流入を禁じたのは、無関税の特別扱いで流入する安価なウクライナ穀物によってEU内の穀物価格が下落し、自国農業への影響が無視出来なくなったからだ。

これらの状況からは、ウクライナ穀物は欧州に流入しており、アフリカ諸国への人道輸送はされていなかった可能性が高いことが分かる。

この他にも、先のペスコフ報道官さんは、グテレス事務総長が「欧米諸国の義務違反」を解決する努力をしていた点を評価しているが、先のゼロヘッジさんの記事によると、グテレス事務総長は、ロシア穀物・肥料の輸出促進のため、ロシアのロセルホーズ銀行のSWIFT(ドル決済ネットワーク)復帰を提案していた。

国連事務総長ごときに、ロシア銀行のSWIFT復帰を決める権限などあるハズもないため、これは「協定で定められた欧米諸国の義務」なのは間違いない。

と言うことで、黒海穀物イニシアチブでは・・

- ロシアは、黒海ルートでのウクライナ穀物のアフリカ輸出を認める。

- 欧米諸国は、ロシアの穀物・肥料の輸出と一部銀行のSWIFT復帰させる(制裁の一部解除)。

・・との約束があったことが分かる。

と言うことで、ロシアが黒海穀物イニシアチブを離脱した理由は・・

- ウクライナが軍事利用した

- ウクライナ穀物はアフリカではなく欧州に送られてた

- ロシア制裁を一部解除(一部銀行のSWIFT復帰)する約束が反古にされた

・・なのだが、お人好しではないロシアは、黒海穀物イニシアチブの本来の目的(=EUの穀物調達)が分かってたのは間違いないだろう。

また、3月の中露首脳会談の場で、ロシア・プーチン大統領は、アジア・アフリカ・中南米との貿易に当たり、ルーブル・人民元・相手国通貨で決済するとしており・・

Putin To Xi: “We Support Chinese Yuan Use With Asia, Africa, Latin America” https://t.co/YxIRXFTbmt

— zerohedge (@zerohedge) March 21, 2023

・・アフリカ諸国にロシア産穀物を提供するのにSWIFT復帰は不要であることが分かる。

つまり、このタイミングでロシアが協定離脱したのは、何か「目的」があると言え、それは欧州へのウクライナ穀物の流通阻止ではないだろうか。

先のゼロヘッジさんの記事には、ロシアがルーマニア国境付近のウクライナ穀物庫をミサイル攻撃し、ウクライナ穀物の海上輸送ルート潰しであることが指摘されており、先に見た東欧5ヵ国の陸上ルート封鎖と合わせてウクライナ穀物の輸出ルートは封鎖されたと言える。

ウクライナが穀物輸出するにはロシアにご意向を伺わねばならず、事実上、欧州市場からウクライナ穀物は消滅したと言える。

また、2021年の世界小麦輸出量ランキングを見ると、1位ロシア(13.8%)と5位ウクライナ(9.8%)を合わせると23.6%という圧倒的な小麦輸出シェアとなり、ロシアは世界の小麦市場を制した・・・。

今年も干ばつ・熱波によって欧米の小麦不作は続きそうなことと合わせて、西側陣営内で小麦争奪戦からの価格爆上げとなりそう。

さらにBRICSもロシアと歩調を合わせて動いているようで、インドはコメの輸出を制限した。

“So It Begins”: US Supermarkets Hit With Buying Panic As India Bans Rice Exports https://t.co/FVslXTXceb

— zerohedge (@zerohedge) July 25, 2023

インドの輸出規制を受けて、アメリカではパニック買いが発生してスーパーの棚からコメが消えたほか、アジアのコメ価格が急騰する可能性も指摘されている。

さらに、中国が主に畜産用途の穀物輸入を拡大して食糧の純輸入国となったことも、食糧価格全体を押し上げているとか。

Deflation While Food Prices Are Going Up? You Cannot Be Serious https://t.co/KHrjq7N9yw

— zerohedge (@zerohedge) July 22, 2023

穀物の代表と言える小麦先物の週足チャートを確認すると、ウクライナ戦争開始直後に1353ドルまで暴騰し、そこから7月18日までに安値669.3ドルまで下落したが、ロシアの黒海穀物イニシアチブの離脱を受けて反発していることが分かる。

既にチャートはブルトレンド転換を示唆しており、爆上げが予想される。

ということで・・

- 西側諸国へのウクライナ穀物の流入阻止

- インドがコメ輸出規制

- 中国が食糧を爆買い

・・と、ロシア・中国・インドのBRICS3人衆の活躍で、西側諸国の食糧価格の大幅上昇が見込まれることとなった。

そして、ここで先日のアメリカCPI(消費者物価指数)を振り返ると・・

【速報】米CPI

・総合・コアとも市場予想を下回りました

・米国株は発表前後で上昇

・ドル円は138円台後半へ下落このあと下記noteでCPI解説を上書き更新します。「そもそものCPI基礎知識」もサクッとまとめていますので、よければ!

👇note【7月は初月無料】https://t.co/2aBVGxYqcF pic.twitter.com/BKE0WJp770

— 後藤達也 (@goto_finance) July 12, 2023

・・となっており、CPIの下げと比べると、食品・エネルギー除いたコアCPIの下げが鈍いことが分かる。

つまり、CPIの低下は、食品・エネルギー価格の下落+信用収縮が原因であるため、食品・エネルギーが上昇に転じればCPIは再上昇することになる。(崩壊しそうなドルと日銀の金融政策、そして新たな通貨システム)

なお、食品だけでなくエネルギーも問題を抱えている。

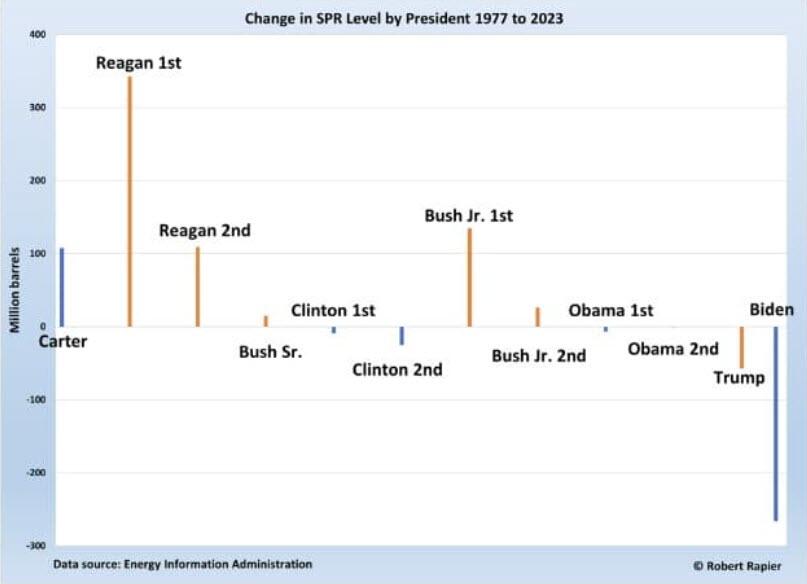

生産量減産によって原油価格の維持・上昇を志向していたOPEC+に対して、バイデン政権はSPR(戦略石油備蓄)を3億バレル規模で大量放出することで下落基調に持ち込んでいた。

The Politics Of The Strategic Petroleum Reserve: A Comprehensive Review https://t.co/rhTh7R8D3P

— zerohedge (@zerohedge) July 21, 2023

ゼロヘッジさんの記事にある、歴代大統領のSPRを積み増しor放出量を見ると・・

・・バイデン政権の放出量が突出していることが分かる。

ただ、直近の原油価格は上がってきている。以下はWTI原油価格の週足チャートだが・・

・・ここ1ヶ月の間に、10ドル以上も上昇して81ドル付近のレジスタンスにアタックしている。

また、この煽りでロシアのウラル原油が60ドルを超えたことをブルームバーグさんが報じている。

ロシア産原油、上限価格の1バレル=60ドルを突破-欧米制裁に打撃 https://t.co/C18xF3wcKW

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) July 13, 2023

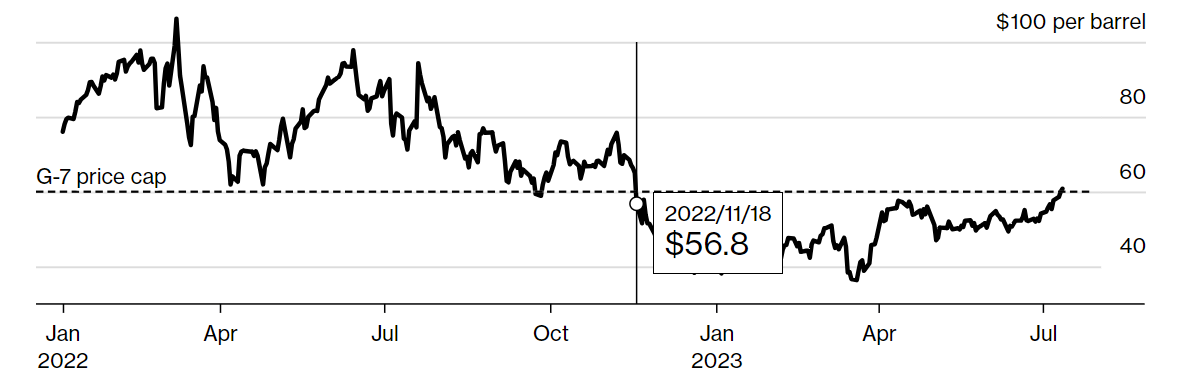

この記事のポイントは、G7諸国がウラル原油の購入上限価格を60ドルとする規制を作った2022年12月以降、ウラル原油価格が60ドルを超えたのは今回が初めてという点だ。

ブルームバーグさんのサイトに掲載されているウラル原油価格の推移を見ると・・

・・2022年11月18日以降、ウラル原油は60ドルを下回って推移していた。

G7が上限とした60ドルは長期のレジ・サポラインで「まあ越えないっしょ」的な価格帯となっており、ロシア原油が市場から消えるのは困るが、ロシア制裁もしなきゃいけないという苦しい立場のG7諸国による希望の妥協点だった。

なお、60ドルを超えた価格でウラル原油を購入した場合、G7諸国が独占するタンカー・船舶保険を使えなくなり、ロシアは市場価格に関わらず60ドルにしないと売れない仕組みだった。

しかしながら、ロシアは制裁が適用されない代替タンカーネットワークの構築を進めていることが報じられている。

In “Victory” For Moscow, Russia Defies Sanctions By Selling Oil Above Western Price Cap https://t.co/WPjO7NmdzG

— zerohedge (@zerohedge) July 26, 2023

ロシアは60ドル以下で販売する必要性が無くなると共に、西側諸国にとってはウラル原油が市場から消えたことになるため、エネルギー価格のさらなる高騰が予想されるところ。

また、あのピーター・シフ氏も、原油価格上昇によるインフレ再開とさらなる利上げの可能性を指摘する。

Oil is back above $80. The 48% decline from June 2022 until May was a major factor in lowering YoY #CPI gains. The 26% rise in the three months since is likely the beginning of a larger move that will reverse any #inflation progress. The #Fed‘s gonna need a much bigger rate hike!

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 27, 2023

ロシアは食糧市場に加えて、中東勢と共にエネルギー市場をも制しており、インフレ戦争を仕掛けてきた可能性が高い。

実のところ、アメリカの債券市場はピンチとなっており、ピーター・シフ氏も「債券市場は崩壊寸前や、早く量的緩和に戻らんとな」と分析している。

The bond market is on the verge of a major breakdown. Not only will this raise the cost of financing the $32.7 trillion National Debt, but it’ll crush the loan portfolios of already insolvent banks. That means a return to QE to bail them out. Fixed-rate mortgage will soon hit 8%.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 27, 2023

市場も来年早々に利下げターンに入るとの予想が多いようだが・・

🇺🇸 年明け「利下げ」観測

・CPI, PPIと続けて市場予想下回る

→ インフレ鈍化の期待が強まる

・7月が「最後の利上げ」の予想が優勢に

・来年1月か3月に利下げとの見方が有力に pic.twitter.com/DfYxVbjydE— 後藤達也 (@goto_finance) July 13, 2023

・・実際には利下げは難しそう。

ただ、利上げ継続すると、CRE(商業不動産)市場崩壊からの金融危機を招く懸念があり、そうなると米ドル価値の下落(=金・資源の価格高騰)を招く可能性が出てくる。

なので、インフレ無視して利下げの可能性もあるが、そうすると米ドル価値が下落(=金・資源の価格高騰)するため、冒頭のBRICS通貨はアメリカの利上げ・利下げに関わらず高騰する可能性が高い。

さらに、ドル・米国債は「価値の保存」機能を失いつつあるとの指摘が出てきた。

The Collapse Of The “Risk-Free” Delusion: Implications For The $133 Trillion Bond Market https://t.co/5K3vQRFpgW

— zerohedge (@zerohedge) July 20, 2023

ゼロヘッジさんの記事によると、2022年に債券の指標となる10年米国債の価格は18%、30年債は39%も下落(=利回り上昇)した、過去250年で最も悪いパフォーマンスとなったとか。

ただ、価値の保存手段とされてきた米国債は、世界中の貯蓄・投資家にとって預金代わりになっており、133兆ドル以上の価値に膨らだが、価値の保存機能を喪失したことでみんな逃げ出すことになるとしている。

また、アメリカにとって最大の輸出品が「ドル」だったワケだが、脱ドルや米国債の忌避によって、ドルも必要とされなくなるため、アメリカのデフォルトは確定しているとのこと。

この点からもBRICS通貨やビットコインが選ばれることになりそうで、金融システムのグレート・リセットは確実に近づいていると言える。

さて、こうした中で日本は欧米諸国とは違う立場にいるようだ。

日本の今年上半期のロシアからの穀物輸入量は驚愕の509.7%増だったことをロシア系メディアのスプートニクさんが報じている。

【視点】ロシアからの穀物輸入が激増 なぜ日本は声高に宣伝しないのか https://t.co/e4Snp2z2qj pic.twitter.com/8H7okhRZPJ

— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) July 21, 2023

元より、日本はロシアからの穀物類の輸入を禁止しているワケではないが、ウクライナ穀物を失って困窮が見込まれる欧州諸国とは対照的だ。いずれにせよ、西側諸国間の穀物争奪戦以外のルートがあるのはありがたいところ。

また、日本(日銀)は、7月28日にYCC(イールド・カーブ・コントロール)修正を打ち出し、緩和路線からの脱却を印象付けた。

◆ 主な発言

植田・日銀総裁会見が終わりました。主な発言は下記の通り。「物価が上振れてからYCCを修正するのは大変」というのは本音の垣間みえる発言でした。他のやりとりを含めたポイント解説を下記でまとめています👇note(7月は初月無料)https://t.co/kv95D7jpuX pic.twitter.com/4hLBdLVU0a

— 後藤達也 (@goto_finance) July 28, 2023

YCC変更の内容は、これまで10年債の利回り上限0.5%としていたところ、最大で1%まで許容する・・というもので、日銀の英断(自殺願望?)・・と思ったが、よく見たら、日銀は0.5%~1%の何処かで指値オペするとしか言っていない。

つまり、0.5%を上回わった段階でいつでも指値オペ(怒涛の国債買い)の懸念があるため、海外ファンド勢は日本国債を売り込みにくくなったのは間違いないが、事実上は0.5%+α程度のYCC修正に過ぎず、さらに他の緩和施策は継続される点を踏まえると、「緩和姿勢」を明確化しただけと言える。

日銀が緩和継続した出来ないのは、「いよいよインフレが本格化 そして日本デフォルトとデジタル円」等で紹介したように、日銀が大量保有する国債の含み損によって事実上の債務超過に陥る懸念があるからなのだが、それに加えてアメリカからの圧力・・という線もありそうだ。

The Nikkei news report that Japan might tweak its policy stance on yield curve control sent up U.S. mortgage rates today

Japan is the largest foreign holder of US Treasurys, so higher rates in Japan could lead to less demand for US debthttps://t.co/NU0gBHrFEh https://t.co/WSW5MpIaly

— Nick Timiraos (@NickTimiraos) July 27, 2023

FRBバンキシャのニック・ティミラオス氏は、日本国債の利回り上昇が米国債の需要低下を誘発する可能性を指摘しており、これがアメリカFRB殿下の本音と言える。

ただ、ロシア・中国陣営による欧米債券市場の崩壊が見込まれる中に合って、唯一金融緩和を継続する日本に資金が集中する可能性は否定できないし悪い話ではない。

BRICSの金・資源本位通貨やビットコインにドルやユーロが駆逐されても、フィアット通貨の中で日本円は最後まで生き残りそうだ。最後にはダメになりそうだけど。

最後まで読んでくれてありがとう!